Remembrement, retenue collinaire, drainage, méga-bassines... Depuis l’invention de l’agriculture, nous cherchons à influer sur le chemin de l’eau. Deux ans après les affrontements de Sainte-Soline, la question du stockage demeure centrale et brûlante. Mais pourquoi stocker l’eau que l’on a cherché à éliminer de nos parcelles et de nos territoires ? Et si des solutions basées sur la nature n’étaient pas plus efficaces ? L’hydrologie régénérative est un concept qui propose de réaménager nos paysages pour cultiver l’eau. Est-ce réaliste ? Comment s’y prendre ?

Pour tenter d’y répondre, l’Adear 40 a fait intervenir Hugues De Failly, conseiller technique et formateur en agroforesterie chez Arbre et Agriculture, et Sébastien Cau, cofondateur de l’Échappée Verte.

Pourquoi parler d’hydrologie régénérative ?

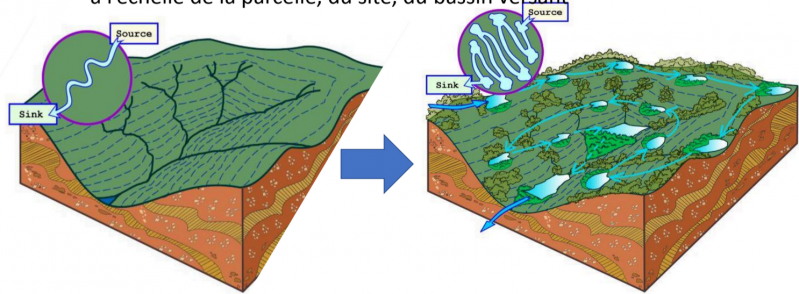

Face aux bouleversements climatiques, reconcevoir le système agricole est nécessaire, notamment en matière de gestion des ressources en eau. Autrefois caractérisé par une répartition stable des précipitations, le cycle hydrologique en Nouvelle-Aquitaine est aujourd’hui fortement perturbé. Les sécheresses se font plus fréquentes et les pluies, bien que plus intenses, sont moins durables et peinent à s’infiltrer dans des sols asséchés, aggravant ruissellement et érosion. Selon MétéoFrance, la région s’est réchauffée de 1,4°C en un siècle. L’évapotranspiration accrue ainsi que la répartition des pluies compliquent la gestion de l’eau. Par exemple, en 2022, la région a enregistré plus de 60 jours sans précipitations significatives, ce qui a limité le rechargement de certaines nappes phréatiques. L’artificialisation des sols, avec 70 % de surface urbanisée en plus en trente ans (Insee), réduit aussi considérablement les capacités naturelles de stockage et d’infiltration. Le remembrement et les drainages accélèrent l’évacuation de l’eau. Actuellement, 75 % des précipitations rejoignent directement les cours d’eau (taux idéal : 30%), soit une perte estimée à 15,5 milliards de m³ d’eau, sans oublier l’érosion hydrique qui peut entraîner une perte de 5 tonnes de sol/ha/an.

L’hydrologie régénérative, qu’es aco ?

L’hydrologie régénérative est la science de la régénération des cycles de l’eau douce par l’aménagement du territoire, afin d’améliorer sa résilience face aux diverses problématiques liés aux ressources hydriques. Elle repose sur trois grands principes :

- L’agronomie, qui assure un sol vivant et couvert, limitant l’érosion et améliorant la rétention d’eau.

- L’hydrologie, qui vise à ralentir, répartir, stocker et infiltrer l’eau en s’appuyant sur les bassins versants et les zones humides.

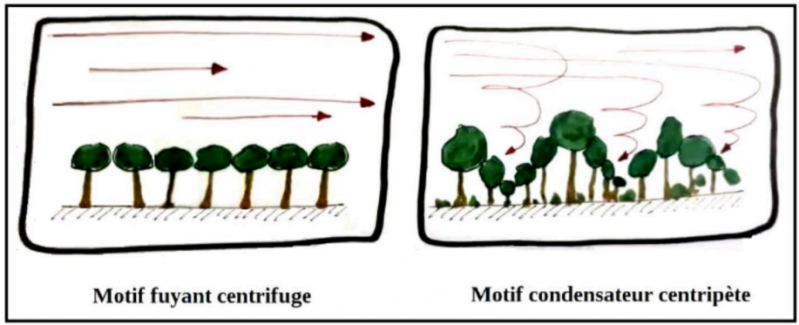

- L’agroforesterie, qui joue un rôle clé à long terme : les arbres favorisent l’évapotranspiration, créent des microclimats et dynamisent le cycle de l’eau grâce à leurs racines et réseaux mycorhiziens.

Voilà la « topo »

Pour opérer une transition vers une hydrologie régénérative, l’agriculteur dispose de plusieurs niveaux d’intervention, chacun présentant des enjeux et des impacts spécifiques. Le premier palier, à la fois fondamental et relativement accessible, repose sur l’amélioration de la qualité du sol en adoptant les principes de l’agriculture de conservation. En limitant le travail du sol et en maintenant une couverture végétale continue, ces pratiques établissent une base solide indispensable à tout projet de régénération hydrologique. Au-delà, des aménagements techniques (souvent qualifiés de low-tech) peuvent être mis en œuvre pour modifier la topographie du terrain afin de ralentir l’écoulement de l’eau vers le bas des parcelles et favoriser l’infiltration. Ces interventions, requérant des moyens plus conséquents, visent à transformer durablement le comportement hydrologique des parcelles. Plusieurs méthodes innovantes ont ainsi vu le jour, chacune s’adaptant aux spécificités locales pour améliorer la répartition, l’infiltration et la rétention de l’eau.

« Keyline Design »

Le « Keyline Design » de P. A. Yeomans repose sur une lecture fine du relief pour identifier les zones où l’eau s’accumule naturellement. Grâce à des outils comme la charrue Yeomans, l’eau est guidée latéralement sur la pente, réduisant le ruissellement et favorisant une infiltration uniforme. Ce système permet d’optimiser l’implantation de haies, bandes enherbées et fossés tampons, et de structurer un plan de culture adapté à la topographie.

Concrètement, ce drainage passif se traduit par l’aménagement de baissières (30 cm de profondeur, 50 cm de largeur) implantées perpendiculairement à la pente. Ces structures ralentissent l’eau et favorisent son infiltration, souvent couplées à des mares collinaires pour l’irrigation d’appoint. Dans le Sud-Ouest, sur une parcelle d’un hectare, un réseau de baissières suivant les courbes de niveau a permis, avec 60 mm de précipitations, de retenir 11 000 litres d’eau, limitant ainsi le ruissellement et améliorant la recharge du sol.

Jouer les magiciens

L’agroforesterie se révèle être une solution complémentaire en intégrant arbres et plantes pérennes pour optimiser non seulement l’utilisation des sols, mais aussi le cycle de l’eau. Le concept de « boîte à œuf », popularisé par Jean-Luc Galabert, montre que la stratification multi-étagée d’un système agroforestier favorise la condensation de la vapeur d’eau. Les courants ascendants générés par ces différentes strates renvoient cette condensation vers le sol, permettant théoriquement de recycler une quantité d’eau équivalente à l’ensemble des précipitations annuelles.

Par ailleurs, la gestion de l’eau doit être adaptée aux spécificités pédoclimatiques locales. Une analyse minutieuse des besoins en eau des cultures est indispensable pour dimensionner correctement les dispositifs de rétention (bassins, baissières) en tenant compte des précipitations locales et des coefficients de perte, variables selon le type de sol.

Pour approfondir ces techniques et optimiser la gestion de votre ressource hydrique, n’hésitez pas à contacter Arbre et Paysage, experts en hydrologie régénérative : www.ap32.fr